Detailed Artist's Note

1) In the cyanotype work ‘Memory_Blue and Blue,’ I expressed hope for the future gained through memory. In Korea, cyanotypes are also called ‘blueprints.’

This refers to photographs used to copy blueprints of buildings or machines, and also refers to hopeful plans or ideas for the future.

The woodblock prints are made using the ‘disappearing woodblock’ technique, which involves repeatedly digging out and printing the woodblock. By the time the last plate is printed, the plate is so small that it almost disappears, which is why it is called the ‘disappearing woodblock’ technique. While the usual paintings are about ‘collecting fragments of memory to create a single complete memory,’ the disappearing woodblock is a kind of repetitive act of ‘digging out difficult memories through the act of digging out the woodblock and reassembling the fragments of memory that are printed one by one on paper.’ It also contains the artist’s dream of ‘healing through memory.’

Description of the work – Memory_Blue and Blue (Cyanotype technique)

‘Memory_Blue and Blue’ is a cyanotype (blueprint) work themed on memory and hope. Blueprint is a photographic technique used to copy architectural drawings, but it is also a symbolic word that means hope and plans for the future. Through this work, I wanted to talk about how memories are not simply traces of the past, but a process that leads to hope for the future. The Jeju Island landscape and the squid fishing boat’s fishing lights in the artwork are my personal memories and one of the Jeju community’s old landscapes. The fishing lights that illuminate the night sea are important to those who make a living from the sea, and they can be seen not just as light but as a symbol of hope. Like fish that gather toward the lights on a dark night, we move forward in search of hope. This artwork contains the process of such fragments of memory coming together to draw a hopeful future.

What I consider important when visually expressing memories is that memories are not preserved in perfect form. We think that we recall memories clearly like photographs, but in fact, memories are transformed through the process of input, storage, reconstruction, and derivation. Sometimes parts disappear, and sometimes they are distorted. The cyanotype technique effectively reveals this imperfection of memories. The strong blue color seems unchanging over time, but the details and shapes within it gradually become blurred, or only certain parts are emphasized. This shows how the emotions and impressions that memories leave behind are reconstructed within us.

Through this artwork, I wanted to visually express the process of designing the future through memories. Memory is not simply a tool for recalling the past, but can be the foundation for moving forward. I hope this work will provide the audience with an experience of finding hopeful elements in past memories and envisioning the future based on them.

Artwork Description – Extinction Woodcut ‘Memory’

Another of my works is a woodcut using the extinction woodcut technique. This work, which contains the scenery of Jeju Island, is not a simple landscape painting, but a work that contains the process of memory and healing.

In general painting work, pieces of memory are collected to reconstruct a complete memory. However, the extinction woodcut technique takes the opposite approach. It is a process of removing the difficult parts from the memory and then collecting new pieces again. As the woodcut is repeatedly carved and printed, the original woodcut becomes smaller and eventually disappears. This is similar to the healing process of gradually removing painful memories and finding new meaning in the process.

Instead of the woodcut disappearing, the image printed on paper gradually becomes complete. This is similar to the way we deal with memories. Some memories fade over time, while others become clearer. And in the process, we let go of the past and recall it. Through this work, I wanted to explore the process of reconstructing memories and the possibility of healing within it.

In addition, Jeju Island’s landscape is not simply a natural landscape, but a space where Jeju’s history, people’s lives, and time have accumulated. Through the act of digging up woodblocks, I felt as if I was reminiscing and reorganizing the past. Jeju’s nature, in particular, is a space where the essence remains the same even as it changes. Likewise, our memories, while their outward appearances change, their essential emotions and experiences remain within us.

I hope that through this work, viewers will recall their own memories. I hope that this work can become a process of healing as they think about which memories they want to let go of and which memories they want to gather again.

** These two works have different techniques and approaches, but they ultimately contain the common theme of the essence of memory, reconstruction, and healing. Through my work, I want to talk about how memories are not simply records of the past, but important elements that shape our present and future. I hope that viewers who look at this work will look back on their own memories and discover their own meaning.

***** Sometimes, I use the same photograph to create these woodblock print effects and paintings made with traditional enamel. This is a way for the artist (myself) to express the input, storage, creation, and derivation processes of memories that are different for each person, using contrasting production techniques.

Memories are not simply recalling the past, but rather a process that changes and reconstructs over time. Woodblock prints and enamel paintings made based on the same photograph use different techniques, but ultimately explore how memories are stored, changed, and remain with us.

n my work, woodblock prints symbolize the process of removing and organizing memories. In the process of repeatedly carving and printing woodblocks, the original shape gradually disappears and eventually completely disappears. However, the images captured in the process actually become clearer. This is similar to the process of reconstructing and healing the meaning of difficult memories through repeated recall, rather than completely erasing them when we recall them. Memories are not erased, but remain different. On the other hand, enamel painting takes the approach of fragmenting and reassembling memories. Through the unique material properties of enamel, it does not simply replicate photographs, but transforms and reinterprets them in new ways. Just as emotions and experiences are added to memories from the moment they are input, images expressed in enamel sometimes leave a stronger impression than the photographs themselves, and sometimes are reconstructed in a distorted form. This means that memories are not simple records, but organic entities that continuously change through individual experiences and emotions.

These two methods are opposing approaches to dealing with memories, but ultimately have the same goal. Forgetting memories is not simply deleting them, but a process of choosing which parts to emphasize and which to subtract. Disappearing woodcuts express the process of organizing and subtracting memories, while enamel paintings express the process of reconstructing and reinterpreting memories. Just as each person remembers the same events in different ways, these two techniques also show the differences in how individual memories are input and stored. I hope that through these works, the audience will look back on their own memories. Some memories are vivid, some are faint, some come back repeatedly, and some are distorted. However, all of those memories eventually become the elements that shape who I am today. I see the change in memory not simply as a process of the past disappearing, but as a journey to find new meaning.

In particular, in modern society, our memories are becoming more and more fragmented in a rapidly changing environment. As digital technology develops, we save countless photos, but those memories disappear without being properly recognized. Through my work, I want to show the process of experiencing and reconstructing memories sensorily, rather than simply leaving them as records. Ultimately, what I hope for is a new perspective on memory. Memories are not simply traces of the past, but important elements that shape our present and future. We erase some memories, reassemble others, and create our lives in this way. I hope my work will provide viewers with an opportunity to look back on their own memories and organize and reconstruct them in their own way.

Memories do not simply disappear, but are rewritten. I hope that through this work, you will discover new meaning in your own memories.

When I talk about “identity in the midst of rapid changes in modern society,” I mean the process of preserving and understanding “sense of self,” “cultural heritage,” and “connection to history,” which are gradually disappearing in modern times due to globalization, technological advancement, and urbanization, such as “common memory,” “regional bonds through memory,” etc.

Description of the work – Memory_forgotten(video)

Memory_forgotten is a video work that visualizes lost memories. This work uses the bleach effect to express the process of memories gradually fading and disappearing. Bleach in the video refers to the process of watching an old video or watching a section repeatedly, causing the film in that section to stretch and change the video. The bleach effect that utilizes this is a technique that removes certain colors from the video or creates strong contrasts of light and dark, giving the impression that the image is fading over time.

The work begins with a clear screen, but the colors fade and the shape becomes blurred throughout the video, and the screen is covered by a multi-colored 'stripe bar' shape. This reflects the process of human memories being clear at first, but gradually fading and distorting over time.

The main materials in the video are the sea, sunlight, and landscape of Jeju. I composed several scenes in the video by mixing memories from my childhood and the current landscape of Jeju. Although specific places in videos or photos seem to remain unchanged over time, they gradually fade and disappear in our memories.

The artist explores the loss and reconstruction of memory through the bleach effect. In the video, some scenes disappear completely or are absorbed by various colors. This visually shows that human memory is not simply copied, but constantly transformed in the process of storage and reconstruction.

This work also explores the difference between photography and video. Photography is a medium that fixes a specific moment, but video is an image that constantly changes. The artist uses the bleach effect to blur the boundaries between photography and video, and emphasizes that memories are not static, but constantly change and distort.

The audience experiences empathy for forgotten memories while watching the video. The blurred and disappearing scenes are not simply a video technique, but evoke the feeling of forgotten memories experienced by the audience themselves.

This work also explores the intersection of personal and collective memory. The process of an individual losing their memory is a personal experience, but at the same time, it is a phenomenon that is universally experienced in a social and historical context. For example, the changing landscape of Jeju Island occurs not only in the memories of individuals, but also in actual social changes.

Through this, the artist also visually expresses temporality and the imperfection of memory. Memory is not simply storing the past, but is constantly changing and reconstructed, and eventually some are forgotten, while others are combined with new memories or the present to remain with new meanings.

Ultimately, Memory_forgotten is not simply a video work, but a work that poses philosophical questions about the nature of memory and human identity. Lost memories and the way they are visually visualized provide viewers with an opportunity to look back on their own experiences and memories.

1. Erosion of local culture and heritage

As modern society rapidly evolves, many of Jeju’s natural elements and beauties are being obscured and developed by external influences, especially tourism and globalized culture. For example, traditional fishing practices, haenyeo culture, and oral storytelling traditions that once defined Jeju’s identity are in danger of disappearing. My work expresses these cultural fragments through artworks, and aims to serve as a medium for forming individual and collective identities for viewers.

2. Disconnection from nature and memory

Modern lifestyles often create an increasing disconnection between people and their natural environment. For Jeju residents and those connected to its landscape, the beauty of the sea, sunlight, and fishing village landscapes are essential to their identity. However, rapid urbanization and modernization can dilute these connections. For example, through my artwork, I hope to visually reconstruct memories of Jeju’s sea and light, thereby connecting the essence of these landscapes with individual identity.

3. Fragmentation of Memory

Due to the fast-moving concept of time in modern times, memories are often fragmented or superficial, formed by temporary moments rather than deep experiences. This can cause people to lose touch with the emotional meaning of the past or memories, and can lead to a loss of meaning for personal identity. My work, which reconstructs fragments of memory through photography and painting, metaphorically reflects the effort required to preserve and reconstruct refinement.

4. Balance between Modernity and Tradition

Modernization can sometimes create tension between embracing change and adhering to tradition by pressuring individuals or communities to conform to global standards. My work symbolizes this balance by using contemporary media such as enamel and photography, while preserving traditional themes such as light, memory, and the sea. This duality invites the viewer to think about how they can explore and balance these forces in their own lives.

5. Linking individual and collective memory

Individual and collective memories are closely connected, and in particular, my (personal) memories of Jeju, which appear in my work, naturally intersect with the traditions and historical events of the Jeju region. This is consistent with the fact that individual recollections do not simply remain as personal experiences, but expand into a social/historical context related to a specific time and place.

In addition, the sea, sunlight, and landscape of Jeju that I recall are not simply my childhood memories, but reflect a way of life deeply connected to Jeju’s natural environment. In terms of individual memories, it is only my and my father’s, or my and my family’s, or my own. However, if we expand this to a social/historical context, Jeju’s nature has been an important foundation for the survival and cultural identity of the Jeju community for a long time, and the sea is not simply a landscape, but symbolizes Jeju’s livelihood (fishing, haenyeo) and tradition.

In addition, Jeju’s traditional life has been maintained through a strong sense of community and oral tradition (language, songs, stories, etc.). The sea in my memory is connected to Jeju's specific folk heritage through these traditional landscapes and the five senses, and my personal senses are expanded to become part of the traditional landscape shared by all viewers who have memories of living near the sea or 'Jeju Island'.

* Connection with historical events - 4.3 Incident and collective memory:

Artist Kim Soo-yeon's memory work can indirectly remind us of historical traumas such as the Jeju 4.3 Incident. The 4.3 Incident is a tragic history that is embedded in the lives and memories of many Jeju people, and is a representative example of the intersection of individual and collective memories. The way the artist deals with the fragmentation and reconstruction of memories can also be interpreted as an attempt to heal and preserve the loss and distortion of historical memories.

An example is the work memory_40.40x72.7_ enamel on canvas_2019, which depicts camellia flowers symbolizing the 4.3 Incident.

In addition, traditional landscapes and memories are gradually disappearing in modern Jeju society due to rapid modernization and the development of the tourism industry. My work recalls the traditional landscapes and memories of Jeju that are disappearing in these changes, and reconstructs them to reveal the tension between extinction and preservation.

In my work, this is expressed by 'drawing the same place' at a different time.' The examples (a set of compressed works) are landscapes of the same place drawn at different times, and express the changes in the actual landscape and the changes in my memory that follow.

Conclusion

Essentially, when I talk about “identity in the midst of rapid change in contemporary society,” I am concerned with memory and forgetting, tradition and modernity. My work invites the viewer to think about “their roots, their connection to the past, and how they define themselves in a constantly changing world through their artwork.”

Therefore, my work reexamines the landscapes and senses of Jeju through personal memories, and forms a collective memory of Jeju and a collective memory of history for viewers with the same conditions (those who have lived in Jeju or near the sea). This work allows viewers to look back on Jeju's nature, traditions, and history beyond the meaning of personal memories, and at the same time provides an opportunity to look back on memories and identity amidst the rapid changes in modern society.

Footnote_4.3 Works related to the incident

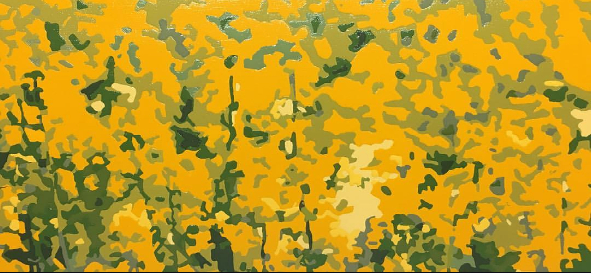

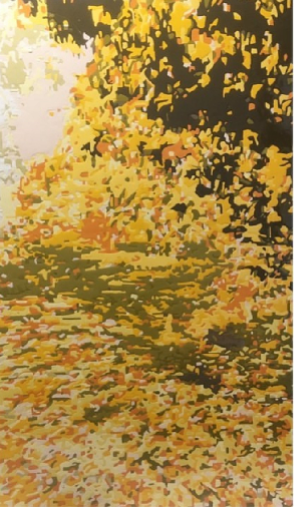

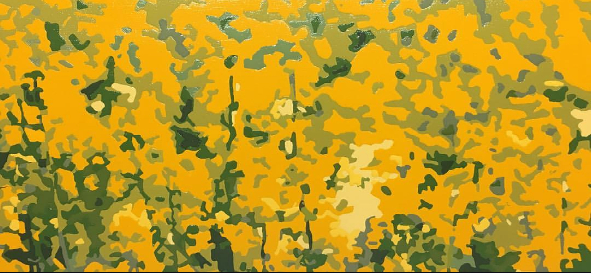

Object of representation) Rape blossoms and camellia flowers / Subject) Intersection of peace and tragedy

Rape blossoms and camellia flowers are important elements that symbolize Jeju’s spring and the April 3 Incident, respectively. The rape blossom work captures Jeju’s fields dyed in gold under the warm sunlight. This symbolizes Jeju during a time of peace and prosperity, and the rape blossoms swaying in the wind show the daily lives of Jeju people and nature blending together.

Memory_16.0*25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0X72.2m_enamel on canvas_2021

Memory_16.0*25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_97.0x162.2cmc_enamel on canvas_2017

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_30.3x90.9cm_enamel on canvas_2020

Memory_40.0x72.7cm_enamel on canvas_2019

Memory#113_89.4x145.5cm_enamel on canvas_2019

Memory_30.0x72.2cm_enamel on canvas_2019

Memory_16.0x25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_33.4x53.0cm_mixed media on canvas_2017

Memory_24.2x40.9cm_enamel on canvas_2017

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2017

Memory_30.0x72.7cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0x90.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2019

On the other hand, the camellia work is centered around the red falling camellia, and contains the meaning of commemorating the victims of the April 3 Incident.

The camellia paints the screen with a vivid red like blood, and powerfully evokes the history of pain and sacrifice that Jeju has experienced.

Memory_16.0x25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0x72.7cm_enamel on canvas_2019

Memory_40.0x90.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_25.8x17.9cm_enamel on canvas_2020

Memory_100.0x65.1cm_enamel on canvas_2019

The two works, camellia and rapeseed, have different emotions, but like the two works above, camellia and rapeseed can coexist in the same space at the same time.

In order to show that the peaceful Jeju symbolized by rapeseed and the tragic history represented by camellia exist on the same continuum, I chose to contrast the two works.

When expressing the two flowers on each canvas, the rapeseed work emphasized warm and soft curves to express the beauty of nature,

while the camellia work contained heavy emotions through strong red contrast and falling petals. Through this, the audience can experience the coexistence of Jeju’s bright and dark history.

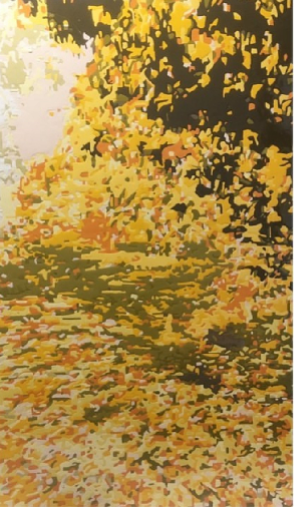

The camellia work on the right expresses camellia in yellow, the same color as rapeseed.

While red camellia generally symbolizes the April 3 Incident, the camellia expressed in yellow also contains the meaning of hope and recovery.

This work depicts a scene of yellow camellia flowers fluttering in the wind, suggesting the possibility of recovery and healing even amidst the pain Jeju experienced.

If the red camellia symbolizes the tragedy of the incident, the yellow camellia represents the will of the Jeju people to overcome the wounds and move forward.

Through these two works, I wanted to explore how ‘memory’ is constructed.

We must remember the beauty of the past, but at the same time, we must also remember the pain hidden within it.

When the two works are viewed side by side, the audience will recall the red traces of camellia flowers amidst the warmth of rape blossoms,

and will remember the warm breeze of rape blossoms while feeling the weight of camellia flowers.

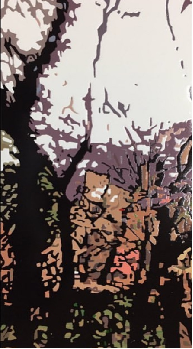

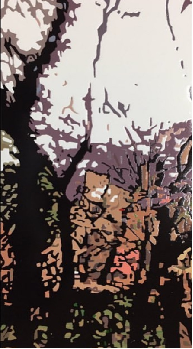

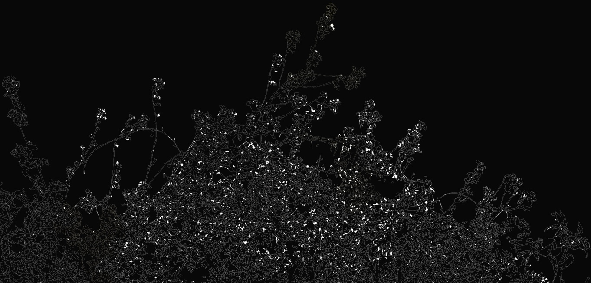

Subject) A dense forest of monotone trees / Subject) Hidden space and light of hope

The dense forest in contrast of black and white symbolizes the suffering of Jeju people who had to hide from the violence of the military government during the April 3 Incident.

The monotone forest is not a place where life sprouts, but rather a refuge filled with fear and despair, and represents the place where numerous victims hid.

The forest symbolizes the dark past, but at the same time, it was also a place of last hope for survivors.

In this work, I did not simply draw the trees as natural objects, but expressed them as silhouettes resembling human figures.

This gives the feeling that the victims of the April 3 Incident still exist somewhere in the forest, and implies that their memories are still alive in the present.

I intentionally left empty space between the trees, which symbolizes a window through which the light of hope can enter.

In particular, in the large-scale work that is over 2m tall, I left the only empty space in the center of the work to convey the message to the audience that hope can be found even in despair.

This forest, expressed in black and white, conveys the horrors of the past as they are, while at the same time asking how we,

in the present, should view those memories. Memories are not mere recollections, but are reconstructed in our present perspective.

Through this work, I wanted to express that the pain of the April 3 Incident is not simply a thing of the past, but a memory that still lives and breathes in our lives.

Memory_30.0x72.7cm_enamel on canvas_2020

Memory_72.7x116.8cm_enamel on canvas_2018

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2018

Memory53.0x25.0cm_enamel on canvas_2018

Memory_53.0x45.5cm_enamel on canvas_2018

Memory_97.0x162.2cm_enamel on canvas_2018

Memory_33.4x53.0cm_enamel on canvas_2018

Memory_90.9x30.0cmx4ea_enamel on canvas_2021

Memory_100.0x230.0cm_enamel on canvas_2023

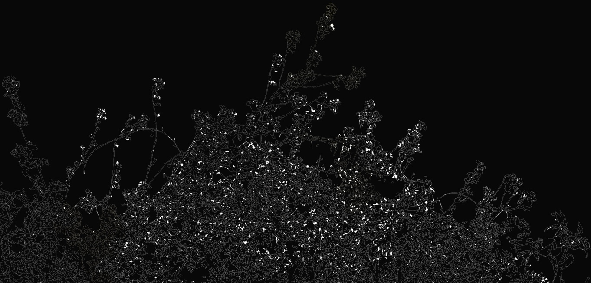

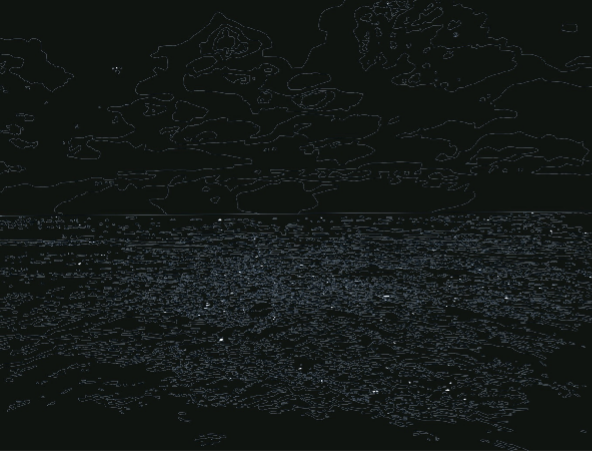

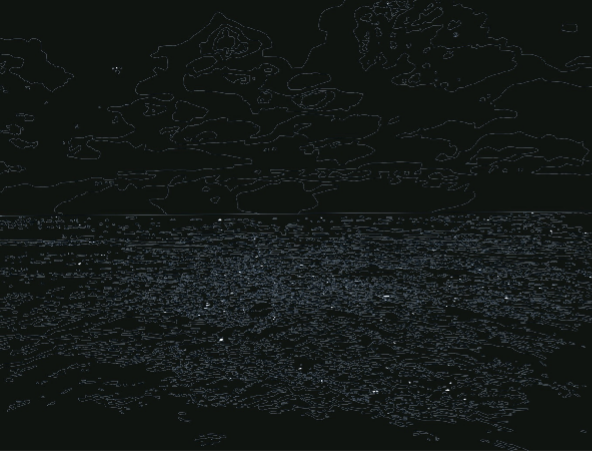

Subject) Sea and flowers dyed in night light / Subject) Memories in the starlight

This digital drawing work depicts flowers and the sea with thin white lines on a black background.

This work, which looks like a constellation floating in the night sky, contains the memories and emotions of those who lost their families and wandered due to the April 3 Incident. A flower accidentally encountered in the mountains in the middle of the night is not just a plant, but a medium that reminds us of our lost family.

The sea also represents the hometown of Jeju Island residents, and in the work, it acts as a medium that reminds us of our peaceful lives with our families, and in reality,

it is Jeju’s nature itself and the space where the victims of the April 3 Incident flowed.

The sea, depicted as a blurry line on a black background, symbolizes the endless flow of time and memory,

and contains traces of history that we must not forget. The sea holds life, but at the same time, it is a space that swallowed up many sacrifices.

Through this work, I wanted to reveal the dual meaning of the Jeju sea and connect those who left through the sea with those who remained.

In order to visually visualize these memories, I left only delicate lines on a dark background, creating a shape that floats like faint starlight.

This work serves to blur the boundaries between past and present, reality and memory.

The black background symbolizes deep loss and pain, and the flowers drawn in faint white lines represent the afterimage of memory.

Just as we follow the stars in the dark night sky to find our way, the flowers in this painting also serve as a guide for those who have lost their way.

This is not just a simple visual image, but also a device that asks the audience, “What is memory?” Through this work,

I wanted to capture the emotions of those who were lost and wandering due to the April 3 Incident.

Just as a constellation is made up of numerous small dots that connect to form a single shape,

our memories are also made up of fragments that come together to form a single shape.

In this way, the memories and stories of the victims must continue to be connected and reconstructed in our individual memories.

The reason I chose the digital medium is to emphasize that these memories are not simply past events, but must continue to be passed down in modern society.

Through this work, the audience will be able to recall the fragments of history that are fading away and reinterpret the meaning of the April 3 Incident with a modern sensibility.

In addition, the shape of the flower expressed in thin and slender lines gives the feeling that it will disappear if touched by hand, visually expressing the pain that Jeju residents had to experience at that time.

In addition, the sea expressed in the same technique, and the various production methods utilized in the individual expression play a role in helping the audience to

immerse themselves more deeply into the memory, and through this work, it suggests a new way to visually visualize memory and shows how our collective memory can be reconstructed through art.

Memory_2388x1668pixel_digital drawing_2021

Memory_1714x3561pixel_digital drawing_2021

Memory_1148x2381pixel_digital drawing_2021

Memory_2224x1668pixel_digital drawing_2021

<exhibition still cut : canola, camelia, forest>

1) 시아노타입 작품 ‘Memory_Blue and Blue’에서는 기억을 통해 얻는 미래에 대한 희망을 표현하였다.

한국에서는 시아노타입을 ‘청사진(靑寫眞)’이라 부르기도 한다. 이는 건축이나 기계 따위의 도면을 복사하는 데 쓰는 사진을 뜻하기도 하며,

미래에 대한 희망적인 계획이나 구상을 뜻하기도 한다. 목판화로 제작된 작품은 ‘소멸목판’ 기법으로, 목판을 파내고 찍는 작업을 반복한다.

마지막 판을 찍을 즈음에는 판이 소멸할 정도로 작아져서 ‘소멸목판’ 기법이라고 명명한다.

평소의 회화 작품은 '기억의 조각을 모아 하나의 온전한 기억으로 만들어내는 것' 인 반면,

소멸목판은 '목판을 파내는 행위를 통해 힘든 기억은 덜어버리고,

종이에 한 조각 씩 찍혀지는 기억의 조각들을 다시 모아 나가는' 일종의 반복행위이자

'기억을 통한 치유'를 꿈꾸는 본인의 마음이 담겨있다.

작품설명 – Memory_Blue and Blue (시아노타입 기법)

‘Memory_Blue and Bluㄷ’는 기억과 희망을 주제로 한 시아노타입(청사진) 작업입니다.

청사진(靑寫眞)은 건축 도면을 복사하는 데 쓰이는 사진 기법이지만, 동시에 미래에 대한 희망과 계획을 의미하는 상징적인 단어이기도 합니다.

저는 이 작품을 통해 기억이 단순한 과거의 흔적이 아니라 미래를 향한 희망으로 이어지는 과정이라는 점을 이야기하고 싶었습니다.

작품 속 제주도의 풍경과 오징어잡이배의 집어등은 저의 개인적인 기억이자, 제주 공동체의 오래된 풍경 중 하나입니다.

밤바다를 밝히는 집어등은 바다에서 생계를 이어온 사람들에게 중요한 존재이며,

이는 단순한 빛이 아니라 희망의 상징으로도 볼 수 있습니다. 어두운 밤, 불빛을 향해 모여드는 물고기처럼,

우리는 희망을 찾아 나아갑니다. 이 작품은 그러한 기억의 조각들이 모여 희망적인 미래를 그려 나가는 과정을 담고 있습니다.

제가 기억을 시각적으로 표현할 때 중요하게 생각하는 것은, 기억이 완벽한 형태로 보존되지 않는다는 점입니다.

우리는 기억을 마치 사진처럼 또렷하게 떠올린다고 생각하지만, 사실 기억은 입력, 저장, 재구성, 도출의 과정을 거치면서 변형됩니다.

때로는 일부가 사라지고, 때로는 왜곡되기도 합니다.

시아노타입 기법은 이러한 기억의 불완전성을 효과적으로 드러냅니다.

강한 푸른 색조는 시간이 지나도 변하지 않는 듯 보이지만, 그 속의 디테일과 형태들은 점차 흐려지거나, 특정 부분만이 강조됩니다.

이는 기억이 남기는 감정과 인상이 어떻게 우리 안에서 재구성되는지를 보여줍니다.

이 작품을 통해 저는 기억을 통해 미래를 설계하는 과정을 시각적으로 표현하고 싶었습니다.

기억은 단순히 과거를 회상하는 도구가 아니라, 우리가 앞으로 나아가기 위한 기반이 될 수 있습니다.

저는 이 작품이 관람객들에게 과거의 기억 속에서 희망적인 요소를 찾아내고,

그것을 바탕으로 미래를 구상하는 경험을 제공하길 바랍니다.

작품 설명 – 소멸목판화 ‘Memory’

제 또 다른 작품은 소멸목판 기법을 활용한 목판화입니다.

제주도의 풍경을 담고 있는 이 작품은, 단순한 풍경화가 아니라 기억과 치유의 과정을 담은 작품입니다.

일반적인 회화 작업에서는 기억의 조각들을 모아 하나의 온전한 기억을 재구성하는 방식으로 작업을 합니다.

하지만 소멸목판화 기법은 정반대의 접근법을 취합니다. 기억 속에서 힘든 부분을 덜어내고, 다시 새로운 조각들을 모아 나가는 과정입니다.

목판을 반복적으로 파내고 찍는 작업을 거듭할수록, 원래의 목판은 점점 작아지고 결국에는 소멸합니다.

이는 고통스러운 기억을 조금씩 덜어내고, 그 과정 속에서 새로운 의미를 찾아가는 치유의 과정과도 닮아 있습니다.

목판이 사라지는 대신, 종이에 찍힌 이미지는 점점 완성되어 갑니다.

이것은 우리가 기억을 다루는 방식과도 유사합니다. 어떤 기억은 시간이 지나면서 희미해지고, 어떤 기억은 오히려 더 선명해집니다.

그리고 그 과정 속에서 우리는 과거를 떠나보내기도 하고, 다시 되새기기도 합니다. 저는 이 작품을 통해 기억의 재구성 과정과, 그 속에서의 치유 가능성을 탐구하고 싶었습니다.

또한, 제주도의 풍경은 단순한 자연경관이 아니라, 제주의 역사와 사람들의 삶, 그리고 시간이 축적된 공간입니다.

저는 목판을 파내는 행위를 통해, 과거를 되새기고 다시 정리하는 듯한 느낌을 받았습니다.

특히 제주의 자연은 변화하면서도 본질은 그대로 남아 있는 공간입니다.

이처럼 우리의 기억도, 겉으로 보이는 모습은 바뀌지만, 본질적인 감정과 경험은 우리 안에 남아 있습니다.

저는 이 작품을 통해 관람객들도 자신만의 기억을 떠올려 보길 바랍니다.

어떤 기억을 덜어내고 싶은지, 어떤 기억을 다시 모아가고 싶은지 생각하면서,

이 작품이 하나의 치유의 과정이 될 수 있기를 바랍니다.

**

이 두 작품은 서로 다른 기법과 접근 방식을 가지고 있지만, 결국 기억의 본질과 재구성, 그리고 치유라는 공통된 주제를 담고 있습니다.

저는 작품을 통해 기억이 단순한 과거의 기록이 아니라, 우리의 현재와 미래를 형성하는 중요한 요소임을 이야기하고 싶습니다.

이 작품을 바라보는 관람객들이 각자의 기억을 돌아보고, 자신만의 의미를 발견하길 바랍니다.

******

때로는 이러한 소멸목판 효과와 기존의 에나멜로 제작된 회화를 동일한 사진을 활용하여 제작한다.

이는 상반된 제작기법을 활용한 것으로, 사람마다 각기 다른 기억의 입력, 저장, 생성, 도출 과정을 표현하고자하는 작가(본인)의 방식이기도 하다.

기억은 단순히 과거를 떠올리는 것이 아니라, 시간이 흐르면서 변화하고 재구성되는 과정을 의미합니다.

같은 사진을 기반으로 제작된 소멸목판화와 에나멜 회화는 서로 다른 기법을 사용하지만,

결국 기억이 어떻게 저장되고, 변화하며, 우리에게 남는지를 탐구하는 방식입니다.

본인의 작품에서 소멸목판화는 기억을 덜어내고 정리하는 과정을 상징합니다.

목판을 반복해서 파내고 찍어내는 과정에서, 원래의 형상은 점점 사라지고 최종적으로는 완전히 소멸됩니다.

하지만 그 과정에서 찍힌 이미지들은 오히려 점점 명확해집니다.

이는 우리가 힘든 기억을 떠올릴 때, 그 기억을 완전히 지우는 것이 아니라, 반복적인 회상을 통해 의미를 재구성하고 치유하는 과정과도 닮아 있습니다.

기억은 지워지는 것이 아니라, 다르게 남는 것입니다.

반면, 에나멜 회화는 기억을 조각내어 다시 결합하는 방식을 취합니다.

에나멜의 독특한 물질적 특성을 통해, 사진을 단순히 복제하는 것이 아니라 새로운 방식으로 변형하고 재해석하는 것입니다.

마치 기억이 입력될 때부터 감정과 경험이 덧씌워지는 것처럼,

에나멜로 표현된 이미지들은 사진 그 자체보다 더 강한 인상을 남기기도 하고, 때로는 왜곡된 형태로 재구성되기도 합니다.

이는 기억이 단순한 기록이 아니라, 개인의 경험과 감정에 의해 지속적으로 변화하는 유기적인 존재임을 의미합니다.

이 두 가지 방식은 기억을 다루는 상반된 접근법이지만, 궁극적으로는 같은 목표를 가지고 있습니다.

기억을 잊는다는 것은 단순한 삭제가 아니라, 어떤 부분을 강조하고 어떤 부분을 덜어낼지를 결정하는 선택의 과정입니다.

소멸목판화는 기억을 정리하고 덜어내는 과정, 에나멜 회화는 기억을 재구성하고 새롭게 해석하는 과정을 표현합니다.

사람마다 같은 사건을 겪어도 서로 다른 방식으로 기억하는 것처럼,

이 두 가지 기법은 개인의 기억이 입력되고 저장되는 방식이 다름을 보여주는 작업이기도 합니다.

저는 이러한 작업을 통해 관객들이 자신의 기억을 돌아보길 바랍니다. 어떤 기억은 선명하고,

어떤 기억은 희미하며, 어떤 기억은 반복해서 떠오르고, 어떤 기억은 왜곡됩니다.

하지만 그 모든 기억이 결국 지금의 나를 형성하는 요소가 됩니다.

저는 기억의 변화를 단순히 과거가 사라지는 과정이 아니라, 새로운 의미를 찾아가는 여정으로 보고 있습니다.

특히, 현대 사회에서는 빠르게 변하는 환경 속에서 우리의 기억이 점점 더 파편화되고 있습니다.

디지털 기술이 발달하면서 우리는 수많은 사진을 저장하지만, 정작 그 기억들은 제대로 인식되지 못한 채 사라지기도 합니다.

저는 작품을 통해, 기억을 단순한 기록으로 남기는 것이 아니라, 감각적으로 체험하고 재구성하는 과정을 보여주고 싶습니다.

결국, 제가 바라는 것은 기억을 바라보는 새로운 시각입니다.

기억은 단순한 과거의 흔적이 아니라, 우리의 현재와 미래를 형성하는 중요한 요소입니다.

어떤 기억은 소멸시키고, 어떤 기억은 다시 조각내어 붙이며, 우리는 그렇게 우리의 삶을 만들어갑니다.

제 작업이 관람객들에게 각자의 기억을 되돌아보고,

자신의 방식으로 기억을 정리하고 재구성하는 기회가 되길 바랍니다.

기억은 단순히 사라지는 것이 아니라, 다시 쓰여지는 것입니다.

이 작품을 통해 자신의 기억 속에서 새로운 의미를 발견하길 바랍니다.

2)

작품 설명 – Memory_forgotten(영상)

Memory_forgotten은 잃어버린 기억을 시청각적으로 형상화한 영상 작품입니다.

이 작품은 기억이 점차 흐려지고 소멸하는 과정을 bleach effect를 활용해 표현하였습니다.

영상에서의 블리치는 오래된 비디오를 보거나, 반복하여 한 구간을 여러차례 보았을 때,

해당 구간의 필름이 늘어져 영상에 변화가 생긴 것을 말하기도 하며,

이를 활용한 블리치 효과는 영상에서 특정 색상을 제거하거나 강한 명암 대비를 만들어,

마치 시간이 지나며 이미지가 사라지는 듯한 느낌을 주는 기법입니다.

작품은 처음에는 선명한 화면으로 시작하지만,

영상 중간 중간 색이 바래고 형태가 흐려지며 여러 색의 'stripe bar' 형태가 화면을 잠식하기도 한다.

이는 인간의 기억이 처음에는 또렷하지만, 시간이 흐르면서 점차 희미해지고 왜곡되는 과정을 반영합니다.

영상 속 주요 소재는 제주의 바다, 햇빛, 그리고 풍경이다.

본인은 어린 시절의 기억과 현재 제주의 풍경을 혼합하여 영상 속 여러 장면을 구성하였습니다.

영상이나 사진 속에서의 특정 장소는 시간의 흐름 속에서 변하지 않는 듯 보이지만, 우리의 기억 속에서는 점차 희미해지고 사라집니다.

본인은 블리치 효과를 통해 기억의 결손과 재구성을 탐구한다.

영상 속에서는 일부 장면이 완전히 사라지거나, 여러 색으로 잠식되기도 한다.

이는 인간의 기억이 단순한 복사가 아니라, 저장과 재구성 과정에서 끊임없이 변형된다는 점을 시각적으로 보여줍니다.

이 작품은 또한 사진과 영상의 차이를 탐구한다.

사진은 특정 순간을 고정하는 매체이지만, 영상은 지속적으로 변화하는 이미지입니다.

본인은 블리치 효과를 사용하여 사진과 영상의 경계를 모호하게 만들고,

기억이 정적인 것이 아니라 지속적으로 변화하고 왜곡된다는 점을 강조합니다.

관객은 영상을 보며 잊혀진 기억에 대한 경험적 공감을 하게 된다.

흐려지고 사라지는 장면들은 단순한 영상 기법이 아니라, 관객 스스로가 경험한 잊혀진 기억의 느낌을 환기시킵니다.

또한, 이 작품은 개인적 기억과 집단적 기억의 교차점을 탐색한다.

개인이 기억을 잃는 과정은 개인적인 경험이지만, 동시에 사회적·역사적 맥락에서 보편적으로 경험되는 현상입니다.

예를 들어, 제주의 풍경이 변화하는 것은 개인의 기억 속에서만이 아니라, 실제 사회적 변화 속에서도 일어나는 일입니다.

또한 본인은 이를 통해 시간성과 기억의 불완전성을 시각적으로 표현한다.

기억은 단순히 과거를 저장하는 것이 아니라, 끊임없이 변화하며 재구성되는 것이며,

결국 일부는 잊히고 일부는 새로운 기억 혹은 현재와 결합하여 새로운 의미로 남게 됩니다.

결국, Memory_forgotten은 단순한 영상 작품이 아니라, 기억의 본질과 인간의 정체성에 대한 철학적 질문을 던지는 작품입니다.

잃어버린 기억과 그것을 시각적으로 형상화하는 방식은 관객들에게 각자의 경험과 기억을 돌아볼 기회를 제공합니다.

3)

[ 예술작품을 통한 정체성 ]

작품을 통해 "현대 사회의 급속한 변화 속에서 정체성"에 대해 언급할 때,

저는 세계화, 기술 발전, 도시화에 의해 '공동의 기억'이나 '기억을 통한 지역적 유대감 형성' 등

현대에 이르러 점차 소실되어가고 있는 '자기 자신에 대한 감각', '문화적 유산', '역사와의 연결' 등을 보존하고 이해하려는 과정을 말합니다.

1. 지역 문화와 유산의 침식

현대 사회가 빠르게 진화함에 따라 제주의 많은 자연적 요소와 아름다움이 특히 관광과 세계화된 문화로 인해 외부 영향에 의해 가려지고, 개발되고 있습니다.

예를 들어, 한때 제주의 정체성을 정의했던 전통 어업 관행, 해녀 문화, 구전 이야기 전통은 사라질 위기에 처해 있습니다.

저의 작업은 이러한 문화적 단편을 예술작품을 통해 표현하며, 작품 관람자에게 개인과 집단적 정체성을 형성하는 매개체로서의 역할을 하고자 합니다.

2. 자연과 기억으로부터의 단절

현대적 라이프스타일은 종종 사람과 자연 환경 사이에 점점 더 큰 단절을 일으킵니다.

제주도민과 그 풍경과 연결된 사람들에게 바다, 햇빛, 어촌 풍경의 아름다움은 정체성에 필수적입니다.

그러나 급속한 도시화와 현대화는 이러한 연결을 희석할 수 있습니다.

바다 그림을 예로 들자면, 예술작품을 통해 제주의 바다와 빛에 대한 기억을 시각적으로 재구성하여

이러한 풍경의 본질과 개개인의 정체성을 잇는 역할을 하고자 합니다.

3. 기억의 단편화

빠르게 움직이는 현대시대의 시간 개념에 의해 기억은 종종 단편화되거나 피상적이 되어 깊은 경험보다는 일시적인 순간에 의해 형성됩니다.

이는 사람들이 과거나 기억의 정서적 의미와의 접촉을 잃는 계기가 되며, 개인 정체성에 대한 의미가 소실될 수 있습니다.

사진과 그림을 통해 기억의 단편을 재구성하여 만든 제 작업은 정제성을 보존하고 재구성하는 데 필요한 노력을 은유적으로 반영합니다.

4. 현대성과 전통의 균형

현대화는 때때로 개인이나 커뮤니티가 글로벌 표준에 따르도록 압력을 가하여 변화를 수용하는 것과 전통을 고수하는 것 사이에 긴장을 조성할 수 있습니다.

제 작품은 에나멜, 사진 등과 같은 현대적 매체를 사용하면서도 빛, 기억, 바다와 같은 전통적인 주제를 보존함으로써 이러한 균형을 상징합니다.

이러한 이중성은 관람자가 자신의 삶에서 이러한 힘을 어떻게 탐색하고 균형을 맞출 수 있는지에 대해 생각하게 합니다.

5. 개별 기억과 집단 기억의 연계

개별 기억과 집단적 기억은 서로 밀접하게 연결되어 있으며,

특히 작업에서 나타나는 제주에서 나의(개인적) 기억은 제주 지역의 전통과 역사적 사건과 자연스럽게 교차합니다.

이는 개인의 회상이 단순히 개인적 경험에 머무르지 않고, 특정한 시간과 장소에 얽힌 사회적/역사적 맥락으로 확장된다는 것과 일맥상통합니다.

또한 본인이 회상하는 제주의 바다, 햇빛, 풍경은 단순히 개인의 어린 시절 기억이 아니라, 제주의 자연환경과 깊이 연결된 삶의 방식을 반영합니다.

개인의 기억으로 보자면, 본인과 아버지 또는 본인과 가족 또는 본인의 기억일 뿐 입니다.

하지만 이를 확장하여 사회적/역사적 맥락으로 보자면 제주의 자연은 오랜 세월 동안 제주 공동체의 생존과 문화적 정체성에 중요한 기반이 되었고,

바다는 단순한 풍경이 아니라 제주의 생업(어업, 해녀)과 전통을 상징합니다.

또한 제주의 전통적 삶은 강한 공동체 의식과 구비 전승(언어, 노래, 이야기 등)을 통해 유지되어 왔습니다.

본인의 기억 속 바다는 이러한 전통적 풍경과 오감을 통해 제주의 구체적 민속적 유산과 연결되며,

본인의 개인적 감각은 '제주도'라는 혹은 바다 근교에 거주 기억이 있는 관람자 전체가 공유하는 전통적 풍경의 일부로 확장됩니다.

* 역사적 사건과의 연결 - 4·3 사건과 집단적 기억:

본인의 ‘기억’ 연작은 제주 4·3 사건과 같은 역사적 트라우마를 간접적으로 상기시킬 수 있습니다.

4·3 사건은 많은 제주 사람들의 삶과 기억 속에 자리잡고 있는 비극적인 역사로, 개인의 기억과 집단적 기억이 교차하는 대표적인 사례입니다.

예술작품을 통해 기억의 단편화와 재구성을 다루는 방식은 이러한 역사적 기억의 상실과 왜곡을 치유하고 보존하려는 시도로도 해석될 수 있습니다.

일례로 4·3 사건을 상징하는 동백꽃을 그린 작품 memory_40.40x72.7_ enamel on canvas_2019을 예로 들 수 있습니다.

또한 현대 제주 사회는 급속한 근대화와 관광 산업의 발전으로 인해 전통적 풍경과 기억이 점점 소멸되고 있다.

본인의 작업은 이러한 변화 속에서 사라지는 제주의 전통적 풍경과 기억을 회상하고,

이를 재구성함으로써 소멸과 보존 사이의 긴장감을 드러냅니다.

본인의 작품에서 이는 '같은 장소'를 '다른 시간에 그려냄'으로써 표현됩니다.

예시(압축하여 보낸 작품 세트)작품은 각각 다른 시간에 그려진 동일 장소의 풍경으로,

실제 풍경이 변화와 그에 따른 본인 기억의 변화를 작품으로 표현합니다.

결론

본질적으로 "현대 사회의 급속한 변화 속에서의 정체성"에 대해 말할 때 저는 기억과 망각, 전통과 현대성에 주의를 기울이고 있습니다.

제 작품은 관람자에게 '예술 작품을 통해 자신의 뿌리, 과거와의 연결, 끊임없이 변화하는 세상에서 자신을 정의하는 방법'에 대해 생각하게 합니다.

따라서 본인의 작품은 개인적 기억을 통해 제주의 풍경과 감각을 재조명하며,

동일한 조건(제주 또는 바다 근거리에 거주했던 경험이 있는 자)을 가진 관객들에게 제주라는 지역 집합적 기억과 역사의 집단적 기억을 형성 합니다.

이러한 작업은 관람객으로 하여금 개인적 기억의 의미를 넘어, 제주의 자연과 전통, 그리고 역사를 회고하게 하며, 동시에 현대 사회의 급격한 변화 속에서 기억과 정체성을 되돌아볼 기회를 제공합니다.

각주_4.3사건과 연관된 작품

유채꽃과 동백꽃 / 주제 )평화와 비극의 교차

유채꽃과 동백꽃은 각각 제주의 봄과 4.3 사건을 상징하는 중요한 요소이다.

유채꽃 작품은 따뜻한 햇살 아래 황금빛으로 물든 제주의 들판을 담아낸다.

이는 평화롭고 풍요로운 시절의 제주를 상징하며, 바람에 일렁이는 유채꽃들은 제주 사람들의 일상과 자연이 어우러지는 모습을 보여준다.

Memory_16.0*25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0X72.2m_enamel on canvas_2021

Memory_16.0*25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_97.0x162.2cmc_enamel on canvas_2017

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_30.3x90.9cm_enamel on canvas_2020

Memory_40.0x72.7cm_enamel on canvas_2019

Memory#113_89.4x145.5cm_enamel on canvas_2019

Memory_30.0x72.2cm_enamel on canvas_2019

Memory_16.0x25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_33.4x53.0cm_mixed media on canvas_2017

Memory_24.2x40.9cm_enamel on canvas_2017

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2017

Memory_30.0x72.7cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0x90.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2019

반면, 동백꽃 작품은 붉게 떨어지는 동백을 중심으로 하여 4.3 사건의 희생자들을 기리는 의미를 담고 있다.

동백은 피처럼 선명한 붉은색으로 화면을 물들이며, 제주가 겪은 아픔과 희생의 역사를 강렬하게 환기시킨다.

Memory_16.0x25.8cm_enamel on canvas_2017

Memory_40.0x72.7cm_enamel on canvas_2019

Memory_40.0x90.0cm_enamel on canvas_2019

Memory_25.8x17.9cm_enamel on canvas_2020

Memory_100.0x65.1cm_enamel on canvas_2019

두 개의 작품은 서로 다른 정서를 가지고 있지만, 위의 두 작품처럼 동백꽃과 유채꽃은 동시에 같은 공간에서 공존할 수도 있다.

유채꽃이 상징하는 평화로운 제주와 동백꽃이 의미하는 비극적 역사가 하나의 연속선상에 존재한다는 것을 보여주기 위해, 나는 두 작품을 대비시키는 방식을 선택했다.

두 꽃을 각각의 캔버스에 표현 할 때에는 유채꽃 작품에서는 따뜻하고 부드러운 곡선을 강조하여 자연의 아름다움을 표현하고,

동백꽃 작품에서는 강렬한 붉은 대비와 떨어지는 꽃잎을 통해 무거운 감정을 담아냈다.

이를 통해 관객들은 제주의 밝은 역사와 어두운 역사가 함께 존재함을 체감할 수 있다.

오른쪽의 동백꽃 작품은 유채꽃과 같은 색인 노란 색으로 동백을 표현하고 있다.

일반적으로 붉은 동백이 4.3 사건을 상징하지만, 노란 색으로 표현된 동백은 그 속에서도 희망과 회복의 의미를 담고 있다.

이 작품에서는 노란 동백꽃이 바람에 흩날리는 장면이 묘사되며, 이는 제주가 겪은 아픔 속에서도 회복과 치유의 가능성을 제시한다.

붉은 동백이 사건의 비극을 상징한다면, 노란 동백은 그 상처를 극복하고 나아가는 제주 사람들의 의지를 나타낸다.

나는 이 두 작품을 통해 ‘기억’이 어떻게 구성되는지를 탐구하고자 했다.

우리는 과거의 아름다움을 기억하면서도, 동시에 그 속에 감춰진 아픔도 함께 기억해야 한다.

두 작품을 나란히 마주하게 되면, 관객들은 유채꽃의 따뜻함 속에서도 동백꽃의 붉은 흔적을 떠올릴 것이고, 동백꽃의 무게를 느끼면서도 유채꽃의 따스한 바람을 기억할 것이다.

Memory_30.0x72.7cm_enamel on canvas_2020

Memory_72.7x116.8cm_enamel on canvas_2018

Memory_25.0x53.0cm_enamel on canvas_2018

Memory53.0x25.0cm_enamel on canvas_2018

Memory_53.0x45.5cm_enamel on canvas_2018

Memory_97.0x162.2cm_enamel on canvas_2018

Memory_33.4x53.0cm_enamel on canvas_2018

Memory_90.9x30.0cmx4ea_enamel on canvas_2021

Memory_100.0x230.0cm_enamel on canvas_2023

밤빛에 물든 바다와 꽃 / 주제) 별빛 속의 기억

디지털 드로잉 작품은 검은 배경 위에 흰색의 얇은 선으로 꽃과 바다를 표현한 작품이다.

마치 밤하늘에 떠 있는 별자리처럼 보이는 이 작품은, 4.3 사건으로 인해 가족을 잃고 길을 헤매던 이들의 기억과 감정을 담고 있다.

깊은 밤, 산속에서 우연히 마주친 꽃 한 송이는 단순한 식물이 아니라, 잃어버린 가족을 떠올리게 하는 매개체가 된다.

바다 또한 제주도민의 고향을 대변하는 것으로, 작품에서는 가족과 평안했던 삶을 떠올리게 하는 매개체로써 작용하며,

현실에서는 제주의 자연 그 자체이자, 4.3 사건 당시 희생자들이 흘러간 공간이기도 하다.

검은 배경 속에서 흐릿한 선으로 묘사된 바다는 끝없는 시간과 기억의 흐름을 상징하며, 우리가 잊지 말아야 할 역사의 흔적을 담고 있다.

바다는 생명을 품고 있지만, 동시에 많은 희생을 삼켜버린 공간이기도 하다.

나는 이 작품을 통해 제주 바다가 가진 이중적 의미를 드러내고, 바다를 통해 떠나간 이들과 남아 있는 이들을 연결하고자 했다.

나는 이러한 기억을 시각적으로 형상화하기 위해 어두운 배경 위에 섬세한 선만을 남겨, 마치 희미한 별빛처럼 떠오르는 형상을 만들었다.

이 작품은 과거와 현재, 현실과 기억의 경계를 허무는 역할을 한다.

검은 배경은 깊은 상실과 아픔을 상징하며, 희미한 흰 선으로 그려진 꽃은 기억의 잔상을 뜻한다.

마치 어두운 밤하늘에서 별을 따라 길을 찾듯이, 이 그림 속의 꽃도 길을 잃은 이들에게 하나의 길잡이가 되어준다.

이는 단순한 시각적 형상이 아니라, 관객들에게 ‘기억이란 무엇인가?’라는 질문을 던지는 장치이기도 하다.

나는 이 작품을 통해, 4.3 사건으로 인해 길을 잃고 떠돌던 이들의 감정을 담아내고자 했다.

별자리는 수많은 작은 점들이 연결되어 하나의 형상을 이루듯, 우리의 기억도 단편적인 조각들이 모여 완성된다.

이처럼 희생자들의 기억과 이야기는 우리 개개인의 기억 속에서 계속해서 연결되고 재구성되어야 한다.

디지털이라는 매체를 선택한 이유는 이러한 기억이 단순히 과거의 사건이 아니라, 현대 사회에서도 계속해서 이어져야 한다는 점을 강조하기 위함이다.

관객들은 이 작품을 통해 잊혀져 가는 역사의 조각들을 다시 되새기고, 4.3 사건이 남긴 의미를 현대적인 감각으로 재해석할 수 있을 것이다.

또한, 얇고 가느다란 선으로 표현된 꽃의 형상은 마치 손으로 만지면 사라져버릴 것 만 같은 느낌을 부여하여, 그 당시 제주도민들이 겪어야만 했던 아픔을 시각적으로 표현하였다.

또한 같은 기법으로 표현된 바다는 개체 표현에서 활용한 다양한 작품 제작 방식은 관객들이 그 기억 속으로 더욱 깊이 몰입할 수 있도록 돕는 역할을 하며,

이 작품을 통해 기억을 시각적으로 형상화 하는 새로운 방식을 제시하고, 우리의 집단적 기억이 어떻게 예술을 통해 재구성될 수 있는지를 보여주고자 한다.

Memory_2388x1668pixel_digital drawing_2021

Memory_1714x3561pixel_digital drawing_2021

Memory_1148x2381pixel_digital drawing_2021

Memory_2224x1668pixel_digital drawing_2021

<exhibition still cut : canola, camelia, forest>